agent bank 開発チームのさかもとです。

最近チームで取り組み始めたアクションで、とても効果を感じれたことがあったので書きます。

ふりかえり大事

仕事をしていく上で振り返りを行うことは、とても重要なことです。

なぜ「ふりかえり」を行うのか。

個人やチームの成果が出るまでの過程をふりかえってみることで、良くなかった点、改善できる点の改善を行い、良かった点はそれを続けられるように強化をしていきます。

ふりかえりは、チームや個人の反省会ではなく、次を良くするために行われるものです。

はなしたいこと

slackのワークフローを使って、タスク着手時に「やること宣言」と「やったこと履歴」残すのが、ふりかえりをする際やチームでタスクを進めていく上でとても効果を感じれた。

きっかけ

チームの現状説明(タスクの進め方や、振り返りのタイミング)

agent bank開発チームでは現在こんな感じで開発を進めています

- フルリモート

- スクラム開発(スプリントの単位は1週間)

- discordのボイスチャットつなぎっぱで開発

- ATLASSIANのJira でバックログ管理

- 一日の朝・昼・夕のタイミングでチーム内の現状把握の場を設定している

リモートワークを円滑にすすめるための実践とツール - ROXX(旧SCOUTER)開発者ブログ こっち見るともう少し詳しくどんな感じで進めてるかわかるかと思います。

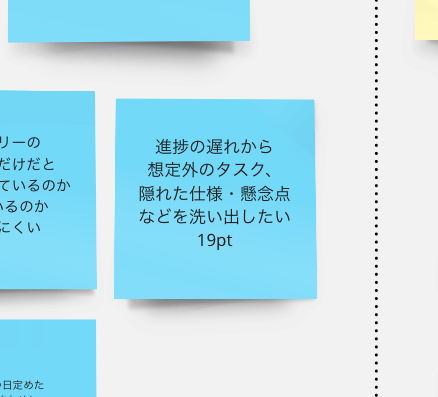

ふりかえりであがったproblem

一日に最大3回チームの現状把握の場を設定して、「計画通りに進めているか?」「想定外の事態が発生していないか?」などのチェックをして、計画の修正やアサインの調整などを行っているんですが、先日のスプリントの振り返りでこのようなproblemが上がりました。

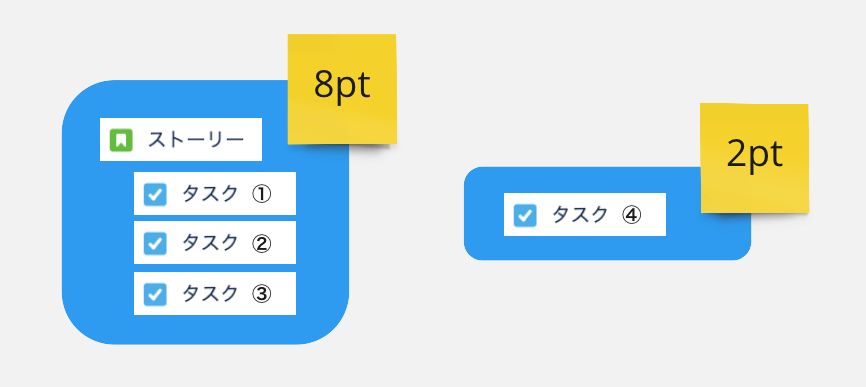

背景としては、タスクに対してのポイントの付け方を以下のように、ストーリーにポイントが付いていればポイント付けを行い、タスクにポイントがつくのはストーリーに紐付かない場合のときだけにしているのが、関係してそうでした。

※リファインメントの際に、ストーリーにポイント付を行い、プランニングの際にポイントが紐付かないタスクにポイント付を行っています

結果として1日の中で現状把握の場を設けてはいるが、実際にタスクにかけるつもりだった時間と、実際に掛かった時間が見えずらい状態が続いていました。

深く記憶に残るような、よほどの大事故でもない限り、一日のふりかえりで振り返ることは難しいですね。「きのうの晩ごはん」を思い出すのも難しくなってしまった我々にとっては、タスクの中でいくつも発生する些細な出来事や、タスクの開始時間、経過時間を記憶だけですべて鮮明に振り返るのはおそらく不可能です。

「想定よりもタスクが大きかったが検知できるようになる」をゴールとしたアクションを出そうといういことで、今回の「slackにやること宣言する」をすることになりました。

やったこと

やったことはシンプルでこんな感じのことをやっていました

チームのタスク進捗用のslackチャネルを作成した

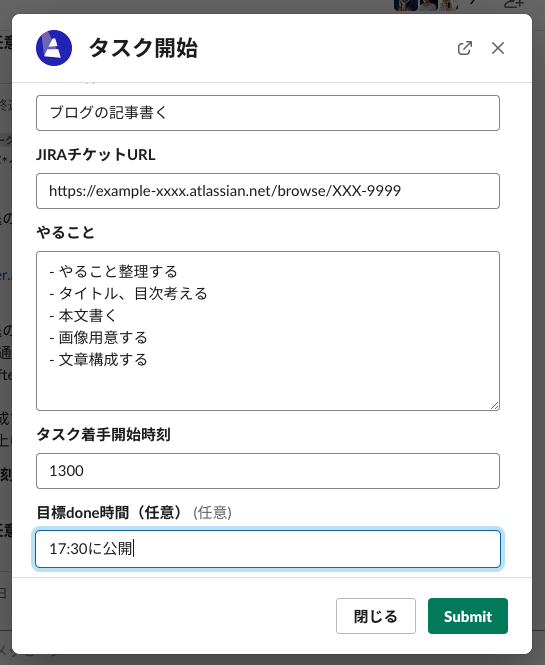

チームメンバーはタスク着手時に、slackワークフローを用いて、やること、着手開始時間、完了目標時間などを投稿

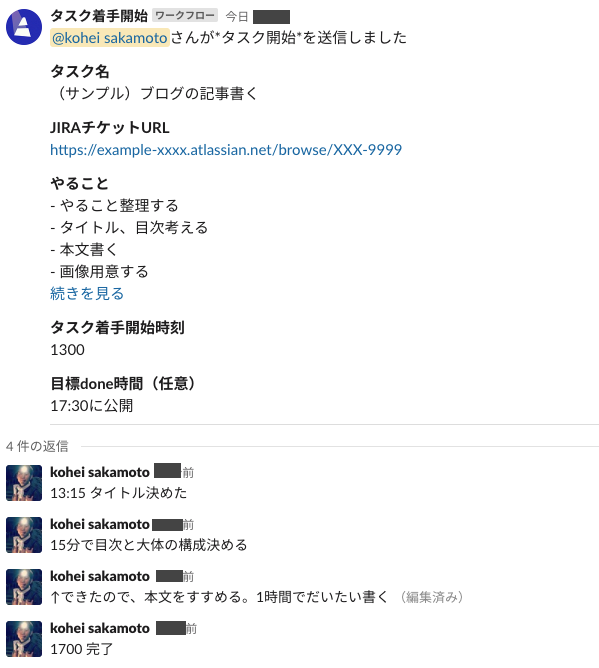

タスクを進めながら、必要に応じて都度進捗をスレッドに投稿する

タスクが完了したら、完了したことを書く

区切りの時間(昼休み後の昼会や夕会)の振り返りに、活用する

実際にはこんな感じ

ワークフローの入力

終了時刻は任意にしているが、開始から終了までに2時間以上かかっていた場合には、ふりかえりの際に、なぜ時間超過してしまったのかを話すトリガーにしている。

ワークフロー投稿の活用イメージ

終了したことと、終了した時刻だけは必ずわかるようにして、作業中のスレッドは各自自由に投稿するようにしている

今のところ、進捗の投稿を行うかどうかは各自に任せて自由に投稿している。

例)「〇〇完了した」「✗✗が判明したのでタスクを追加起票した」「△△が複雑で延長した」

他のタスクを実施しているメンバーが、共有や依頼を投げたりにも使ってみている

例)「Aのタスクで演る予定だったけど、こちらで〇〇の実装もお願い!」

うれしかったこと

みんなが嬉しかったこと

実際に2週間運用してみたところ、メンバーの全員が好感触でした。こんなかんじ。

- 忘れがちになタスク着手時の時系列を残せてふりかえれるのがよい

- デザインタスクをひとりでやることが多いが、共有できて安心する(開発チームにデザイナーも一人います)

ふりかえりの材料が目に見える状態で残っているというのが、とても大きかったみたいです。

何もわからないことは、怖いですもんね。

slackのワークフローで最初に投稿するようにしたのが、着手時の投稿ハードルを下げたんですかね。着手宣言のアクションを初めて1日後にワークフローをすぐ作ってくれたメンバーに感謝です。

他の人はしらんけど俺はこれがうれしかったこと

ふりかえりの際の材料になることはもちろんとても良かったんですが、その他にも個人的に、以下のような嬉しさがありました。

- 他のメンバーが何をやっているかがすぐ分かる

- 着手時に何をすべきなのかが整理できる

他のメンバーが何をやっているかがすぐ分かる

ボイスチャットつなぎっぱといえども、皆がずっと話しっぱで、逐一何しているか話しているわけではありません。(たまにずっと喋りながらタスクを進めるメンバーがいたり、全員でモブですすめるみたいなケースはありますが...)

おおよそ誰がどのタスクを着手するかをわかるようにしていますが、計画通りに行くとは限りません。

誰が何をやっているのかすぐにわからない状態では、次何をするかを迷ってしまいがちでした(わたしが)

着手宣言と経過を見えるようにすることで、その日のたすくをより効率的にすすめるための判断がやりやすくなりました。

(どんどんタスクをすすめるべきか、ほかメンバーのサポートに入るべきか、計画を修正するべきかなどの判断がやりやすくなったとおもう)

着手時に何をすべきなのかが整理できる

着手時に完了目標時間を入れることによって、タスク開始時に再度タスクのプランニングを行うことになります。

可能ならば30分とか10分単位で完了できることを整理し直すことで、タスクの中で明確に何をやるべきなのかが見えてくると思います。

タスクが大きすぎる場合は、ワークフローで投稿する際に宣言しなくとも、スレッド内に「次の30分で〇〇を終わらせる」などと宣言してタイムボックスを設定すれば、細かくやることを整理も可能でさらには、ふりかえりの際に、より詳細な出来事として振り返ることが可能です。

あと、タスクに紐づく共有をできたのも良かった

個人的には、15分スプリント*1にトライしてみたい感あったんですが(やれるイメージが、まだあまり浮かばないけど)、とりあえずはslackの「やること宣言」だけでも今の顕在化した課題は解決できそう。

さいごに

「slackにタスクのやることやったことの履歴を残す」といったシンプルなアクションだったんですが、現在のチームとしてはすごく効果を感じることができました。このアクションが、これからのふりかえり、改善のために役立って行くことと思います。

また続けていくうちに、違った方法になるかもしれませんが、もしそうなるとしたらチームがより良くなるための動きの一つだと思います。

今回のアクション自体も、実行の1日目から「slack投稿先の変更」「ただのslack投稿→ワークフローで投稿」「ワークフローの入力項目変更」などと、ふりかえりを重ねることに、今のチームがより良くできるように変化を重ねていました。

この調子で、さらにプロダクトをより良くできるチームになれるように、開発を進めていきたいところです。

おまけ

弊社では開発チームのメンバーをとても募集しています。 ちょっとでも興味があって、話くらいなら聞いてやるか!という方は私のtwitterにでも連絡くれると、とてもありがたいです。